为拓宽研究视野,2023年度国家社会科学基金教育学重大项目“新一代人工智能对教育的影响研究”课题组成员于每周六晚举办开放读书会。2024年4月20日,第十九场读书会成功举办,本次读书会阅读书目是《荒野中的认知》,由北京大学研究生宋小伟领读,多位老师同学参与了讨论。

书籍介绍

《Cognition in the Wild》的作者是加州大学圣地亚哥分校教授,前认知科学系主任埃德温·哈钦斯(Edwin Hutchins)。哈钦斯在1995年出版的这本书,对于理解知识形成、社会文化和环境因素在人类认知生活中的重要性产生深远影响,提供了对人类认知如何在社会文化环境中分布和演化的新视角。谷歌学术数据显示,这本书目前的引用量已经超过了18000次。

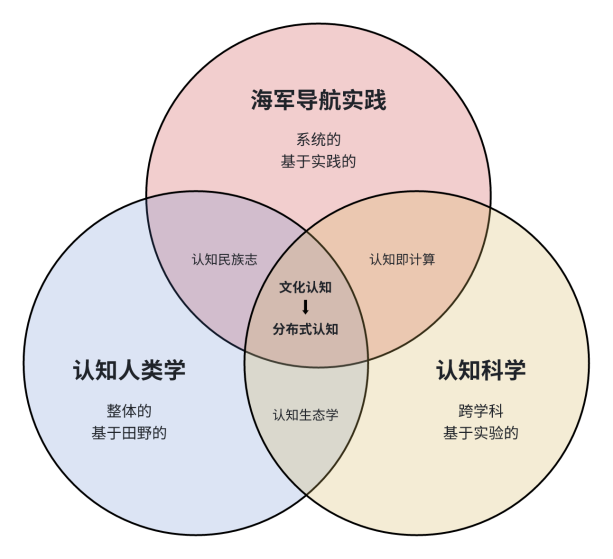

在这本具有开创性的著作中,哈钦斯将人类学方法同认知理论相结合,研究的经验现象是美国海军舰艇上的导航实践,他采用一种人类学的研究方法,即认知民族志,将舰艇导航实践描述为一种社会和技术分布式认知系统,回应和挑战了脱离实体、将认知视为孤立心理活动的传统观点,强调认知的分布式本质,即认知过程不仅限于个体,还包括与他人、工具和环境的互动。他通过对导航实践的详细观察来说明知识和思维如何在导航团队成员之间共享和分布,以及这个集体认知系统如何在其环境的便利或约束条件下运作,他将认知科学的经典隐喻“认知即计算”应用于导航任务分析。在将现代西方航海与密克罗尼西亚的方法进行比较后,哈钦斯探索了比个体更大的系统的计算和认知特性。然后,他转向对认知系统组织在多个尺度上的学习或变化的分析。哈钦斯明确区分了个人的认知属性和系统的认知属性。他认为,文化活动系统具有自己的认知属性,与参与其中的个人的认知属性不同。认知并不局限于个人,而是涉及与人工制品交互的多个主体之间的集体智能和协作努力。

图1:全书框架

读书分享

1、文化认知与认知科学

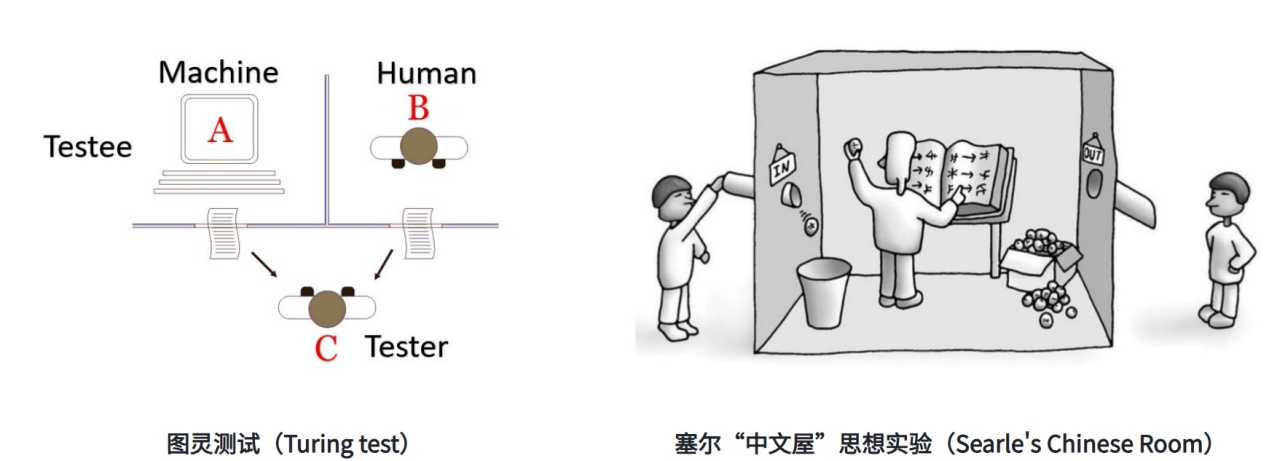

塞尔“中文屋”思想实验挑战了图灵测试的有效性,即仅仅通过模拟人类行为就能证明机器具有智能的观点。图灵测试强调行为的外部表现,而中文屋实验则质疑这种表现背后是否伴随着真正的理解或意识。作者在书中对“中文屋”思想实验进行了新的阐释:中文屋是一个社会文化认知系统。中文屋向我们清楚地表明了房间里的人的认知性质不同于作为整体的房间的认知性质。房间中存在有着一大筐中文字符的人以及一本规则说明书。房间内的人与字符及规则说明书结合在一起并交互作用,才看似能说中文。但是房间内的人自身不能说一个中文词。这让我们看清楚社会文化系统的认知性质与正在操作系统组分的个人认知性质之间的区别。

图2:图灵测试和塞尔“中文屋”思想实验

20世纪初,数学和逻辑领域的革命性工作使得人们对形式系统有了更深入地理解。形式系统的核心思想是将现象世界中的事件编码为符号,并通过一系列规则来操作这些符号,从而产生新的符号表达式。形式逻辑的一个重要发现是,通过一系列规则,我们可以保持符号表达的语义连贯性。找到一套句法操作集合,使我们能够重新解释对世界的符号表达式。在这种观念下,计算机被视为智能系统的潜在模型,因为它们能够执行符号操作。计算机的出现使得人们能够通过特定的符号操作来执行任何可清晰表述的函数,从而扩展了智能行为的范围。这本书提到的舰船导航系统就是基于数字的形式操控和对海图上符号的形式操作的一个例子。

然而,认知科学中的“物理-符号-系统假设”(PSS hypothesis)导致了认知与经验世界的分离,使得实验室研究中的典型认知任务往往忽略了人类认知的复杂性和多样性,忽略了文化作为一个过程的本质,将文化简化为一套知识和习惯的集合。由于认知过程通常无法直接观察,研究者需要基于间接证据进行推论。将文化排除在认知过程之外,会导致我们过度关注内在/外在边界,错误地识别产生智力行为的系统边界,以及错误地将社会文化系统的属性过度归因于个体心智。作者认为,符号处理的历史和本质是社会文化系统的一部分,而不是抽象的、独立于人类活动的存在。人类是符号处理器,因为我们参与到社会文化系统中,而不是因为我们天生就是符号处理器。

作者利用“in the wild”的研究,挑战了认知科学中的传统观点,即认知是内在的、抽象的符号操作过程。许多问题产生,都源于对自然情境中的认知,也就是“cognition in the wild”的忽视。用“in the wild”这个题目,作者更多是想表达实验室(受控情境)和日常世界(真实情境)之间的区别,即在实验室中,感知被关在笼子里研究,而在日常世界中,人类感知适应其自然环境,环境线索影响感知和行动。作者希望通过这个隐喻唤起一种生态思维的感觉,在这种思维中,人类感知与富含资源的环境相互作用。作者这种尝试在性质上是文化的,承认人类感知与其他动物感知的不同,主要是因为它本质上是一种文化现象。

2、导航实践与导航计算

导航实践是作者关注的核心点。导航是一系列技术问题的集合,核心是确定船只的位置。导航员必须建立海图与实际世界的一致性,并进行精确的位置确定。导航部门负责导航任务,由导航员监管,工作包括保持海图室的清洁和准备导航计算。导航团队成员需要处理和整合来自多种来源的信息,如视觉方位、雷达定位、回声测深仪、导航卫星系统等,以确定舰船的位置和规划航线。在受限水域操作时,海锚小分队被配置以提供精确的舰船位置和运动信息。团队成员包括导航员、绘图员、罗盘操作员、舵手和回声测深仪操作员等,他们协同工作以确保舰船安全导航。

在进行导航的计算记录时,作者将尝试独立于任何特定的导航传统表征预设。探讨了导航计算记录的基本原理和构成,这些原理和构成是所有导航系统共通的基础。尽管不同导航系统的表征预设各异,但它们均通过结合一维的约束变量(如位置线、位置圈、位置-位移约束变量、距离-速率-时间约束变量)来定位和导航。这些约束变量在计算上的根本目的是回答“我在哪里”的问题,即使在三维空间中,通常也需要至少两个维度来精确确定位置。

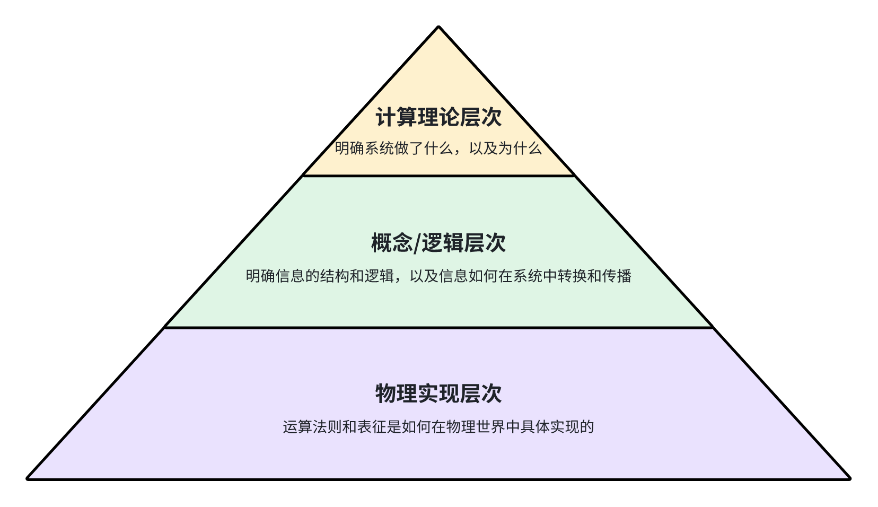

作者在书中采用的是认知科学中“认知即计算”的隐喻,对应的是第二章标题“作为计算的导航”。为了深入理解导航作为一个计算或信息处理活动的本质,作者采用了大卫·马尔(David Marr)提出的信息处理系统理论框架。这套框架将系统分为三个主要层次,每个层次关注系统的不同方面。计算层次关注系统执行的任务和完成这些任务的计算过程。它需要明确系统做了什么,为什么要这么做,并指出系统的运作有哪些约束变量。这一层次的描述是抽象的,主要关注任务的合适性和充分性。概念/逻辑层次涉及输入和输出的表征选择,以及在这些表征之间转换时使用的运算法则。这一层次明确了信息的结构和逻辑,以及信息如何在系统中转换和传播。物理层次关注运算法则和表征是如何在物理世界中具体实现的。这个层次涉及硬件和物理过程,即计算是如何在实际的系统中执行的。

图3:大卫·马尔(David Marr)的信息处理系统层次

作者比较了西方科技文化和密克罗尼西亚文化中解决导航问题的表征和运算法则。西方导航的表征预设建立在一系列结构和概念之上,这些结构和概念为导航提供了计算和执行的基础。比如方向单元、地理位置、海里、节等,这些都建立在角距离系统之上。以海图为例,在西方导航传统中,海图是关键性的表征技术。海图是空间相似物,它们上的位置与现实空间中的位置对应。海图不仅是地图,还是一个经过精细绘制而成的计算装置,能够支持特定的计算。海图提供了一个视角,使得人们可以鸟瞰整个实际空间,看到局部的空间和舰船的位置以及运动的角度。

密克罗尼西亚导航与西方导航系统在表征预设和运算法则上存在显著差异。由于传统密克罗尼西亚文化不使用文字记录,导航知识通过口头传授和记忆方法得以保存和传承。他们通过观察星星的升起和落下,以及星星在天空中的相对位置,来确定方向和位置。星路是一系列遵循同一条路线的星星,它们在天空中形成特定的弧线,为导航员提供了稳定的方向指引。与西方导航系统中的鸟瞰视角不同,密克罗尼西亚导航员采用以自己为中心的视角。他们将参照岛屿视为从自己所在位置发射出去的星向,并在脑海中构建航行的完整模型。

西方航海发展中的趋势包括对仪器工具的原理和物质结构的知识与运用的总结归纳,以及依赖数学计算技术的测量技术的发展。西方航海中,仪器成为知识的仓库,结构持久,代表的知识可能超过个人所知。航海技术的发展不仅仅是工具和仪器的进步,还涉及与之相配套的计算方法、文化理解和操作习惯的演变,这些元素共同构成了航海技术发展的生态。例如,海图作为真实空间的模型,促进了将航海视为图上连续点的概念。海图的结构和罗盘的使用使其成为非常实用的导航工具。海图的广泛使用早于绘图工具如平行尺的发明,直到墨卡托投影法出现,直线在海图上才具有计算意义。为了使海图与地球的实际测量一致,需要基于地球本身的测量来制定纬度和距离测量单位。另外,制作海图涉及收集和处理大量信息的系统,需要多代人的经验和观测,这就涉及社会和组织问题。

导航计算不仅仅是理论上的符号活动,而是涉及个体操作真实物理对象的实际物理活动。这些符号虽然在心智中有其表征,但它们的物理实现和性质限制了操作的类型。传统认知科学强调内在的心智表征,但导航实践显示,很多计算是通过身体与环境的交互行为完成的,而非完全在大脑内部。导航员在执行任务时,如识别陆标、读取方位、记录数据等,涉及多种结构要素的结合和协调。这些任务虽然可以被分解为一系列子任务,但它们的执行依赖于个体与外部世界的互动。技术性工具如计算尺和海图,它们通过物理结构将复杂数学运算转化为简单的物理操作。这些工具的使用改变了任务执行者面对的认知要求,使得复杂的计算任务能够以简化的形式来执行。专家链如天文学家、数学家等,已经将复杂的计算从普通导航员的日常任务中分离出来。现代导航员可以通过查询工具如潮汐表来获取必要信息,而不需要深入理解背后的理论。由此可以看出,导航计算不是集中在单一个体或时刻,而是在社会和时间中分布的。

图4:分布式导航计算

3、情境学习与组织学习

作者在研究中的身份是一个观察者和记录者(特权级别是少校,被视为重要参观者),他观察和记录导航团队的工作,包括但不限于航海日志的记录、导航决策的制定及与船员的交流。采用了多种方法来记录舰船导航过程中的信息,包括笔记、静态照片、音频和视频录制。使用广角摄像机和立体声录音机捕捉导航桥楼的活动,并利用远程传感器和颈挂式麦克风记录船长的讲话,在后续研究中进行转译。作者虽然在导航理论知识方面比船员们更为丰富,但在特殊环境下的实践经验方面并不占优。他认为自己的工作是解释和理解导航团队的行为,并考察操作的意义。

作者认为,劳动分工是社会组织的一个重要方面,它影响了人类群体的能力平衡和开发自然环境的能力。所有劳动力的分工都需要分布式认知来协调参与者的行为。即使是最简单的任务也需要认知上的协调,而当劳动力是认知性质时,系统涉及任务的认知和协调因素的认知。社会组织可以通过分布式计算系统的隐喻来理解,其中社会系统被视为具有计算属性的实体。海锚小分队中的导航团队被用作例子,展示了如何在计算机框架中理解系统行为。通过行动轨迹的分析,可以清晰地展示团队成员间的活动关系和实时模式。团队成员的行为表现出明显的平行性,即多个任务同时进行而不会相互干扰。信息在系统中的流动可以是自下而上的,也可以是自上而下的,显示了系统中信息流动的复杂性。社会组织的目标结构可以通过社会关系网络实现计算控制。社会等级制度能够为目标结构的不同部分提供注意力的分布机制,从而使团队成员能够协同工作以完成共同的目标。

在共享的物理环境中,面对面的交流允许团队成员通过观察和直接对话来达成理解,这种方式比通过接线员与战斗信息中心交流更为有效。比如船长更倾向于信任桥楼上保存的海图,因为他可以直接观察导航团队的活动并与舵手交流,这种直接的交互行为有助于意义的商谈和建议的提出。在绘图员和记录员之间的交流中,由于口头媒介的瞬时性,需要保持注意力以协调绘图行为和方向信息的传递。具有私人和公共功能的手势暗示着其他交流属性也可能具有这两种功能。例如,手势可以帮助说话者规划和分配注意力,同时为听者提供结构来确定说话者打算完成的任务。

任务如何在团队成员中分配对学习和执行任务的效率有重要影响。有效的任务分解可以促进知识共享和高效率地工作执行。在合作任务中,知识通常在个体之间共享,而不是完全独立。个体之间存在知识重叠,这有助于提高任务执行效率和学习效率。团队成员的观察视野决定了他们可以有效学习的内容。共享工作空间和明确的劳动分工可以扩展个体的观察视野。在标准航行观察中,新手在经验丰富的海员的指导下学习和执行任务,这是一个文化过程,涉及社会互动和知识传递。导航团队成员之间的社会互动不仅帮助新手学习计算和任务执行,还帮助他们理解团队工作的社会结构和成员间的依赖关系。社会内化的过程不仅仅是个体学习外部行为,还包括理解和内化社会互动中的复杂结构和关系。

在导航团队的例子中,个体与环境的紧密互动表明,个体与情境之间的界限应该被弱化,以理解个体作为自我适应体系中的可塑性。正确的分析单元不应受限于个体的物理界限,而应包括个体的社会物质环境和任务环境中的历史。建立认知理论的尝试应该描述一个嵌入了人类认知行为的文化世界,以提供更全面的解释。

通常认为工作是根据计划组织的,但在没有外部设计者参与的情况下,工作的重新组织是由团队成员的有意识审视完成的。在帕劳号推进系统意外停止的情况下,导航团队通过地方性适应而非有意识地审视来应对这一变化,最终解决方案是适应而非设计的产物。在这个意外中,推进系统的停止导致舰船无法有效驾驶或立刻停下来,导航团队必须采取措施避免舰船搁浅。电力设备和旋转罗盘的失灵对导航提出了严峻的考验,导航团队必须迅速反应并继续进行定位。设计通常是由外部观察者引导的变化,而演化是系统内部自发的适应过程。导航团队在面对推进系统停止的情况下,通过适应性反应和地方性调整来解决问题,而不是依赖于外部设计。

4、总结

图5:分布式认知、生成式人工智能与教育技术飞轮

分布式认知假设认知过程并不局限于个体思维,而是分布在个体、人工制品和环境中,这种观点促使人们研究将认知模型和理论集成到协作系统中,以增强分布式多智能体协作。教育技术通过提供各种工具和平台,支持分布式认知的实践,如在线协作工具、智能教学系统等。分布式认知提供了一个框架,用以理解生成式人工智能技术如何与人类的认知过程相互作用,大模型可以被视为分布式认知系统中的一个“认知代理”,通过与人类用户互动,扩展或增强人类的认知智能。从这个观点来看,脱离社会结构和文化认知的技术想象都是存在问题的,今天各个领域对于大模型的“凸显”恰恰反映的是其发展的成熟度尚未达标,或许只有像电力一样成为一种背景性技术,嵌入现有社会技术系统,才有可能成为撬动变革的杠杆。